佐々木道誉(ささき どうよ)の【死因】や【最後の様子】について、短くまとめると、以下のとおりです。

- 佐々木道誉の死因は、病死

- 道誉は、新暦・1373年9月12日、旧暦・文中2/応安6年8月25日に亡くなった。享年78歳。

- 佐々木道誉の子孫は、靖国神社の九代目宮司・京極高晴さん。そして、戦国時代に活躍した近江京極氏の京極高次。京極氏は戦国時代初期に落ちぶれるが、織豊政権・江戸初期に復権。

この記事では、.佐々木道誉の最期の様子について、ひと目で分かるようにまとめました。

.佐々木道誉の最期と死因について知りたい方にとって、この記事は必ずお役に立つはずです。

これを読んで、.佐々木道誉の最期についての疑問を、スッキリと解消していただければ幸いです。

専門サイト「最期と死因ドットコム」へようこそ。

どうぞ、ごゆっくりお過ごしくださいませ。

佐々木道誉の【子孫】の現在とは?

佐々木道誉の子孫の現在

現在の佐々木道誉の子孫は、東京・靖国神社の9代目宮司で、豊岡京極家15代目当主の京極高晴さんです。

京極高晴さんは東京大学を卒業後、日本郵船でお勤めになられたのち、氷川丸マリンタワーの社長などを歴任なさったお方です。

2009年から2013年まで靖国神社の宮司を務めておられました。

戦国時代に活躍した子孫

佐々木道誉の子孫には、豊臣秀吉・徳川家康につかえた武将・京極高次がいます。

さらに、豊臣秀吉の側室となった京極高次の姉で、美女として有名な京極竜子(別名・松の丸)も、道誉の子孫です。

道誉は佐々木を名乗っていますが、生まれは京極氏という大名の家の生まれです。

京極氏は近江(おうみ、現在の滋賀県)の北半分を領有していましたが、時代が進むにつれて家来だった浅井氏の下剋上を許すなど、滅亡寸前まで落ちぶれてしまいます。

しかし京極高次の代に、浅井家が滅亡して織田家に仕えるようになります。

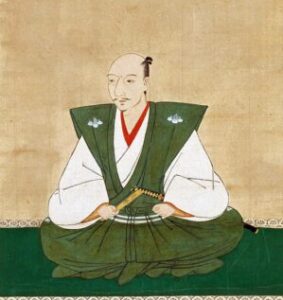

織田信長

引用元ウィキペディアより

- 浅井長政

- 織田信長の妹・お市の方

この二人のあいだに産まれた娘【お初】を嫁に迎えた京極高次は、運命が変わり始めます。

- お初の姉・茶々が、天下を掌握した豊臣秀吉の側室として嫁ぎました。

- お初の妹・お江が、徳川家康の息子・秀忠に嫁いでいたのです。

つまり京極高次は、豊臣秀頼の義理の叔父であり、同時に、徳川秀忠の義理の兄弟、という立場になったのです。

豊臣政権でも徳川政権でも、居場所を見つけることに成功したのです。

京極高次の姉・松の丸殿は、秀吉の側室として寵愛されていたため、結果として高次は重く用いられる様になったのです。

周りの武将からは、戦働きではなく姻戚関係で出世したことを揶揄されました。

1600年の【関ヶ原の戦い】では、京極高次は東軍につきました。

京極高次は、大津城に3000の兵で立て篭もると、日本トップクラスの名将・立花宗茂(たちばな むねしげ)が率いる15000人の西軍を引きつけ、関ヶ原本戦に到着させないという武功を挙げました。

その功績が認められ、若狭国(わかさ、現在の福井県)に8万5000石の領地を有する大名になりました。

乱世に巻き込まれて落ちぶれてこそいたものの、佐々木道誉の子孫らしく、その戦働きで自らの領地を確保した京極家は、明治時代には子爵に叙任され、現在にまでその血脈を残しています。

余談かもしれませんが、実は京極高次とお初は、夫婦であると同時に、いとこ同士でもありました。

京極高次の母は、浅井長政の姉・マリア。父は、京極高吉という人物でした。

佐々木道誉の【死因】と【亡くなった日】

佐々木道誉の【死因】

佐々木道誉の死因は病死。

佐々木道誉が【亡くなった日】と【享年】

新暦・1373年9月12日

旧暦・文中2/応安6年8月25日

享年78歳

佐々木道誉の【最後の様子】は?亡くなる前に、何が起こっていたのか

佐々木道誉は足利尊氏の親友として、尊氏の死後に残された室町幕府や尊氏の息子で2代将軍・義詮(よしあきら)を補佐し、芸術を愛しながらも、静かに病死しました。

鎌倉幕府の御家人として活躍していた道誉でしたが、足利尊氏(あしかが たかうじ)が鎌倉幕府から離反に従うと、足利氏の有力な家臣の一人になっていきます。

尊氏が後醍醐天皇(ごだいごてんのう)に離反した際も、これに付き従って後醍醐方の諸将と戦い、室町幕府成立の立役者となりました。

また道誉は「ばさら大名」の代表格としても有名です。

「ばさら」とは、派手で煌びやかな格好や振る舞いを好むことで、そういった大名をばさら大名と呼びます。

道誉も些細ないざこざから格の高い寺を燃やしてしまった罪によって流罪となった際、全く悪びれる様子もなく、派手な格好をしたまま、毎晩酒宴をしながら流刑地に向かったと言います。

ばさら大名と呼ばれた人は、往々にしてろくな死に方をしていません。

しかし道誉は病を患い、1373年(文中2年/応安6年)に畳の上で生涯を終えます。

道誉が天寿を全うできたのは、その器の大きさから、多くの人々に愛されていたからだと考えられます。

ある時、戦に敗れて京都を追われると、屋敷を敵に使われないように燃やしてしまおうという進言をしてきた部下に対し

「私の屋敷には、名のある大将が入ることになるだろう。ここにきた者は精一杯もてなすように。」

と、残る従者に酒や料理の準備をさせて去っていきました。

ここに入った楠木正成(くすのき まさしげ)の子である正儀(まさのり)は、その風流ぶりにいたく感動し、京を去る際にはもてなしの御礼として鎧と太刀を残していったと言います。

また道誉は下剋上を何度も起こしてきましたが、尊氏には決して逆らいませんでした。

尊氏に対しての忠誠は、流罪がたった1年で許されるなど、多くの影響を及ぼします。

こうした道誉の姿勢は、後に「うつけ」や「歌舞伎」などと言葉を変え、道誉の死後も戦国時代のスターである

- 織田信長

- 伊達政宗

- 前田慶次

などに受け継がれて行ったのでした。

佐々木道誉の【辞世の句】や【最期の言葉】とその意味とは?

佐々木道誉には、辞世の句や最期の言葉とされるものは、残されていないようです。

しかし、道誉は文化人として有名だったので、連歌(れんが)などが数多く残されています。

とくに「菟玖波集」(つくばしゅう)とよばれる連歌集のなかに、道誉の作品が81も記録されています。

佐々木道誉の【死後に起こった出来事】とは?

佐々木道誉の死後、室町幕府は3代将軍・足利義満によって最盛期を迎えます。

実は、この室町幕府最盛期のきっかけをつくったのが、道誉でした。

道誉は、室町幕府のナンバー2の地位である管領(かんれい)の職に、細川頼之(ほそかわ よりゆき)という人物を推薦し、就任させています。

この細川頼之が、まだ幼くして3代目・征夷大将軍になった足利義満を補佐し、室町幕府の権威を高めたのでした。

足利義満

Wikipediaより引用

そのおかげか、細川頼之が亡くなった1392年、50年以上も続いた南北朝の動乱は、ようやく終わったのです。

まとめ

この記事をまとめますと、以下の通り

この記事を短く言うと

1,佐々木道誉の『死因』は?

病死。

2,佐々木道誉が【亡くなった日時】は?

新暦1373年9月12日

旧暦文中2/応安6年8月25日

享年78歳

3,佐々木道誉の【最後の様子】とは?

足利尊氏に従い、室町幕府の成立に貢献した。立派な人柄で親しまれた道誉は、他のばさら大名のように非業の死を遂げることなく、天寿を全うした。

4,佐々木道誉の【最期の言葉】とは?

残されていない

5,佐々木道誉の【子孫】とは?

京極家は戦国時代に落ちぶれるが、権力者と姻戚関係をもったことを機に復活。武功を挙げて江戸時代以降も脈々と道誉のDNAは受け継がれている。

6,佐々木道誉の【死後に起こった出来事】とは?

道誉の死後、道誉が管領に推薦した細川頼之によって、室町幕府は最盛期をむかえる

以上となります。

本日は当サイトへお越し下さいまして誠にありがとうございました。

よろしければ、また当サイトへお越しくださいませ。

ありがとうございました。

その他の記事

もしよろしければ、以下にご紹介いたします記事も、合わせてお役立てくださいませ。

コメント