淀殿またの名を茶々の【死因】や【最後の様子】について、短くまとめると、以下のとおりです。

- 淀殿の死因は、自害。大坂城落城とともに自害した

- 亡くなったのは、1615年6月4日(慶長20年5月8日)

- 大坂夏の陣で徳川氏に敗れ、息子・豊臣秀頼や家臣たちとともに自害した

この記事では、淀殿の最後の様子について、ひと目で分かるようにまとめました。

淀殿の最後と死因について知りたい方にとって、この記事は必ずお役に立つはずです。

専門サイト「最期と死因ドットコム」へようこそ。

どうぞ、ごゆっくりお過ごしくださいませ。

淀殿(茶々)の【死因】と【亡くなった日】

淀殿の【死因】

淀殿は1615年の大坂夏の陣で、徳川家康に敗れ、息子・豊臣秀頼らとともに自害して果てました。

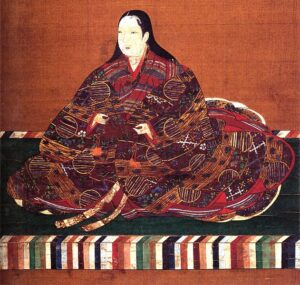

淀殿(茶々)

引用元ウィキペディアより

淀殿が【亡くなった日】と【享年】

新暦:1615年6月4日

旧暦:慶長20年5月8日

享年:生年が確定していないため不明

淀殿は、最後どうなったのか?

1615年、淀殿は【大坂夏の陣】で徳川軍に包囲されて亡くなります。

大坂城・山里丸の籾倉のなかで、豊臣秀頼らとともに自害したのでした。

淀殿は、浅井長政と、お市の方の娘です。

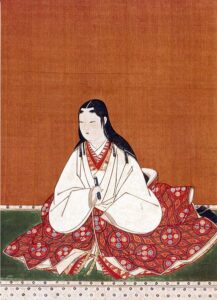

お市の方

引用元ウィキペディアより

母・お市の方は、織田信長の妹なので、淀殿は織田信長の姪にあたります。

淀殿は母親の死後、すでに50代だった豊臣秀吉の側室となります。

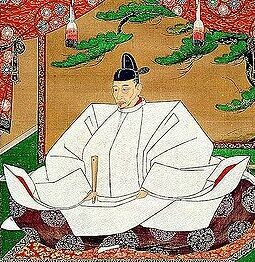

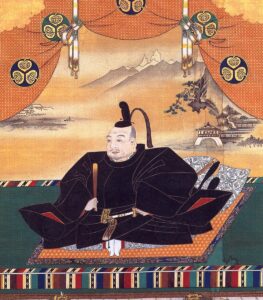

豊臣秀吉

ウィキペディアより引用

秀吉は数多くの側室を抱えていましたが、どの妻との間にも子どもは生まれませんでした。

「このままでは豊臣家が途絶えてしまう」

そう頭を抱える秀吉のもとに一条の光が差します。

待望の実子の捨が生まれるのです。(捨は、のちに鶴松という名前に改名した)

豊臣鶴松

引用元Wikipediaより

秀吉は狂喜乱舞して、鶴松を後継者に指名します。

生母である淀殿は側室の身でありながら、豊臣家の後継者の母として、発言力を高めます。

ところが鶴松は病弱で、わずか満2歳で亡くなってしまうのです。

せっかく授かった男児を失い悲嘆に暮れる秀吉。

もう自分に子供は授からないだろうと考えた秀吉は、姉の子である豊臣秀次を養子として、後継者とします。

しかし、鶴松の死から2年後の1593年、ふたたび子宝に恵まれます。

それが拾、のちの豊臣秀頼です。

豊臣秀頼

Wikipediaより引用

母は、やはり淀殿でした。

1598年、豊臣秀吉が死去。

豊臣秀頼の母親である淀殿は、秀頼の後見人として、秀吉の死後も豊臣家を主導することになります。

このとき、徳川家康にゆいいつ対抗できた大老・前田利家が、秀頼の傅役つまり後見人として君臨していました。

しかし、利家は秀吉のあとを追うかのように1599年に病死。

→→→→→【前田利家の死因と最期の様子】についてくわしくはこちら

秀吉が亡くなった2年後の1600年、徳川家康と石田三成のあいだで、関ヶ原の戦いが勃発。

勝利した徳川家康が、天下の主導権を掌握します。

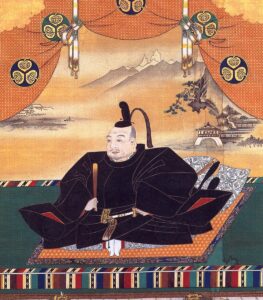

徳川家康

引用元ウィキペディアより

江戸幕府をひらいた徳川家康は、征夷大将軍の座を、息子の徳川秀忠にゆずりました。

これは

「徳川家が将軍を代々世襲していく(豊臣家の時代は終わった)」

という、世の人々へのメッセージだったのです。

さらには家康が豊臣秀頼と淀殿に対し、江戸に来るように、と言いだします。

江戸は徳川家康のお膝元、つまり本拠地です。

【家来である徳川家康が、主人である豊臣秀頼を呼びつける】という暴挙に淀殿は激怒。

家康としては、天下を手に入れるために、形としては主君である秀頼を屈服させたかったのです。

徳川家と豊臣家は、ますます対立を深めました。

こうして高まる淀殿と家康との緊張は、1615年に【大坂夏の陣】という形で、ついに決着します。

大坂夏の陣では、いくつかの前哨戦を経たのち、豊臣軍と徳川軍が大坂城の南で衝突しました。

戦況ははじめこそ豊臣軍が有利でしたが、次第に押し返されてしまいます。

ついには大坂城に徳川軍が突入。

それに加えて城内の裏切り者が放火し、大坂城は火に包まれました。

淀殿は家臣の説得で豊臣秀頼らとともに逃亡しますが、徳川軍に包囲されてしまいます。

豊臣方は【秀頼と淀殿の助命】を徳川方に懇願します。

しかし願いは叶えられず、淀殿らは徳川軍の攻撃を受けるなか自害しました。

亡くなった場所は、大坂城の山里丸(城の区画の一つ)の籾倉の中だったといわれています。

→→→→→【千姫の最期と死因・子孫のゆくえ】についてくわしくはこちら

→→→→→【淀殿の生涯!秀頼の実父は誰?】についてくわしくはこちら

→→→→→【淀殿は美人だったのか?】についてくわしくはこちら

淀殿の【辞世の句】とその意味とは?

淀殿の辞世の句や遺言は伝わっていません。

ただ【醍醐の花見】で詠んだ歌が残っています。

その意味は、【あなた(秀吉)との穏やかな日々が続きますように】というものです。

醍醐の花見は、1598(慶長3)年3月15日に豊臣秀吉が催した大規模な桜の花見です。

京都の醍醐寺で開催され、秀吉の近親者から諸大名とその妻や家臣まで、数百人が参加したといいます。

このとき淀殿は、

- はなもまた 君のためにとさきいでて 世にならひなき 春にあふらし

(桜もまたあなた〔秀吉〕のために咲いています。世に並ぶもののない春となるでしょう)- あひをひの 松も桜も八千世へん 君かみゆきのけふをはしめに

(〔松と桜を夫婦に見立てて〕松も桜も仲良く長い時をともにするでしょう。あなたがいらした今日をはじめとして)

と詠みました。

なんとも和やかな雰囲気の歌です。

「このひと時がずっと続けば良い……」

淀殿はあるいはそう思ったかもしれません。

しかし秀吉はその直後から、病状が急激に悪化します。

同年8月半ばに息をひきとってしまうのです。

それは豊臣家の【終わりのはじまり】でもありました。

淀殿の【子孫】は、どうなったのか?

淀殿の子孫は、秀頼が亡くなった直後に断絶しています。

秀頼の子である国松丸が、家康と秀忠によって処刑されているのです。

- 捨(鶴松)

- 拾(秀頼)

という二人の息子を産んだ淀殿でしたが、二人とも若くして亡くなり、子孫は断絶しています。

秀頼には、何人かの子供がいましたが、その子供たちも子孫を残さず亡くなっています。

捨またの名を鶴松は、秀吉待望の一子でした。

大喜びの秀吉は生母である淀殿にたいして、淀城というお城を与えます。

この淀城こそ、淀殿という呼び名の由来です。

生後すぐに後継者に指定された鶴松は、淀殿とともに大坂城に入ります。

その際は家臣や公家、さらには天皇からも数々の贈り物がなされたといいます。

御輿に乗った鶴松が、大行列のなか大坂城に入城しました。

捨という名は、【捨て子はよく育つ】という迷信から名づけられたといわれています。

(捨は、産まれてすぐに寺の前に捨てられ、それをすぐ秀吉の家臣が拾うという儀式を行ったという)

しかし鶴松は病弱で、その後は病気と快復を繰り返しました。

秀吉は全国の寺社に祈祷をさせ、さらには名医の力を結集して、鶴松の治療に尽力します。

しかし結局、鶴松は2歳の若さでこの世を去ります。

続いて生まれた拾こと豊臣秀頼は、豊臣家中に波乱を巻き起こします。

鶴松の死後、秀吉は甥の豊臣秀次を後継者に指名します。

豊臣秀次

引用元Wikipediaより

しかし秀頼が生まれると、甥の秀次を謀反の疑いをかけて処刑してしまうのです。

実子を後継者にするための濡れ衣だったといわれています。

一方、後継者候補の一人だった秀吉の甥・羽柴秀俊は、大老・小早川隆景の養子となります。

秀吉による羽柴秀俊の処刑・粛清を警戒した黒田官兵衛の機転がきっかけでした。

この小早川秀俊(秀秋)と名を改めた彼こそが、豊臣家に仇なす存在となるのです。

小早川秀秋

引用元Wikipediaより

1600年、関ヶ原の戦いでの、小早川秀秋の徳川家康への寝返りが、東軍(徳川軍)を勝利に導いたのです。

この関ヶ原の戦いを境にして、徳川氏が豊臣氏を圧倒するようになります。

つまり、見方によれば豊臣氏は、身内である小早川秀秋の裏切りによって滅びたともいえます。

(裏切りではなくもともと徳川家康の味方だったという説もある)

このように、豊臣秀頼は生まれながらにして将来に禍根を残してしまいました。

秀頼の生涯はやはり短く、23歳のとき淀殿らとともに自害しています。

秀吉の栄華の象徴であった大坂城とともに、秀頼と淀殿は燃え尽きました。

→→→→→【淀殿とは、どんな人なのか?】についてくわしくはこちら

実は、秀頼には側室とのあいだに子供がいました。

淀殿の孫にあたる人物です。

- 国松丸

- 天秀尼

- 求厭

長男・国松丸は、大坂夏の陣の直後に幼くして処刑されています。

天秀尼という娘もいましたが、その娘は助命され、秀頼の正室・千姫の養女として出家。

現在の神奈川県にある東慶寺という、縁切寺で有名なお寺で生涯を終えました。

また、求厭という人物が、臨終間際に「自分は豊臣秀頼の子だ」と言ったということですが、真相は不明です。

淀殿の【死後に起こった出来事】とは?

淀殿の死の翌年の1616年に徳川家康も亡くなり、徳川秀忠たち次世代の手で、太平の世が切り拓かれていきます。

江戸幕府は徳川家康によって1603年にひらかれますが、まだ万全の状態ではありませんでした。

基礎を固める必要があったのです。

徳川家康

引用元ウィキペディアより

豊臣家は家康にとって、【いずれどうにかせねばならない存在】だったでしょう。

しかし家康は淀殿との権力闘争に勝った挙句、大坂の陣で豊臣氏を滅ぼしてしまいました。

豊臣氏の滅亡により江戸幕府による支配は、ますます強力になります。

それに安心したのか、家康は大坂の陣の翌年の1616年に永眠。

信長・秀吉・家康の三英傑がこの世を去り、時代は新しい世代に明け渡されたのです。

まとめ

この記事をまとめますと、以下の通り

この記事を短く言うと

1,淀殿の『死因』は?

【自害】

2,淀殿が【亡くなった日時】は?

1615年6月4日(慶長20年5月8日)

享年:生年が確定していないため不明

3,淀殿の【最後の様子】とは?

大坂城内にて息子の豊臣秀頼らとともに自害した。

4,淀殿の【辞世の句】とは?

伝わっていない。

5,淀殿の【子孫】とは?

2人の男子がいたが、いずれも若くして亡くなった。

6,淀殿の【死後に起こった出来事】とは?

徳川家康もまもなく亡くなり、次の世代が時代を切り拓いていく。

以上となります。

本日は当サイトへお越し下さいまして誠にありがとうございました。

よろしければ、また当サイトへお越しくださいませ。

ありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (5件)

[…] →→→→→【茶々(淀殿)の最期】についてくわしくはこちら […]

[…] →→→→→【淀殿(茶々)の最期と死因】についてくわしくはこちら […]

[…] →→→→→【淀殿の最期と死因】についてくわしくはこちら […]

[…] →→→→→【淀殿(茶々)の最期と死因】についてくわしくはこちら […]

[…] →→→→→【淀殿の最期と死因】についてくわしくはこちら […]