豊臣秀吉の【死因】や【最後の様子】について、短くまとめると、以下のとおりです。

- 豊臣秀吉の死因は、大腸がん、痢病、梅毒など。

- 亡くなったのは、1598年9月18日(慶長3年8月18日)。

- 数か月前から体調を崩し、伏見城にて亡くなった。

この記事では、豊臣秀吉の最後の様子について、ひと目で分かるようにまとめました。

豊臣秀吉の最後と死因について知りたい方にとって、この記事は必ずお役に立つはずです。

専門サイト「最期と死因ドットコム」へようこそ。

どうぞ、ごゆっくりお過ごしくださいませ。

豊臣秀吉の【死因】と【亡くなった日】

豊臣秀吉の【死因】

豊臣秀吉の死因は

- 梅毒

- 大腸がん

- 痢病

- 尿毒症

- 腎虚

- 結核

など、様々なものが考えられています。

決定的な証拠が見つかっていないため、だれも断言できないのです。

亡くなる以前に、しきりと咳をしていたといいますので、結核が有力だという説もあります。

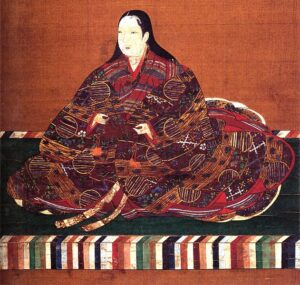

豊臣秀吉

ウィキペディアより引用

豊臣秀吉が【亡くなった日】と【享年】

新暦:1598年9月18日

旧暦:慶長3年8月18日

享年:数え年で62~63歳(満61~62歳)

享年に幅があるのは、豊臣秀吉の生年月日が確定していないからです。

天文5年(1536年)か天文6年(1537年)の生まれといわれています。

どこで死んだのか?

秀吉は、大坂城ではなく、京都にあった伏見城で亡くなりました。

秀吉は大坂城から、この伏見城へ居城を移しているのです。

死を恐れた秀吉は、【不死身】という言葉に似た【伏見】へ居城を移したという噂もあります。

ここからは余談になりますが、現在の伏見城は、当時のものではなく、再建されたものです。

京都の豊国神社のとなりに、方広寺というお寺があります。

方広寺の鐘といえば、「国家安康・君臣豊楽」で有名なものですが、鐘がかけられている建物の天井は、当時伏見城の天井だったものといわれています。

また、豊国神社ちかくにある養源院の天井板は、血天井と呼ばれ、伏見城の戦いで戦死した鳥居元忠たちの血が染みついた床板だったものです。

秀吉が亡くなった伏見城の遺構は、このように各地に残っています。

秀吉は、善光寺の如来像の祟りで亡くなったのか?

当時、【秀吉は善光寺の如来像の呪い・祟りで亡くなった】という噂がされていたようです。

信濃(長野県)の善光寺には、由緒正しい阿弥陀三尊像がありました。

善光寺阿弥陀三尊像

引用元Wikipediaより

この善光寺如来像と呼ばれる像には、不思議な祟りの噂があったのです。

戦国最強・武田信玄は、この善光寺如来像を善光寺から奪いとっています。

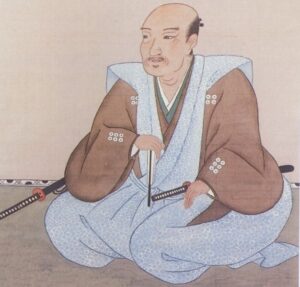

武田信玄

引用元ウィキペディアより

そして甲斐善光寺という寺をつくって、そこへ如来像を祀ったのです。

その後、武田信玄は病死。

信玄の子である武田勝頼の時代に、武田は織田信長によって滅亡させられます。

武田勝頼を倒して武田家を滅亡させた織田信長の息子・信忠により、如来像は岐阜の善光寺へ移動しました。

織田信長

引用元ウィキペディアより

すると直後に本能寺の変が起こり、織田信長・信忠親子は戦死。

織田家は一気に衰退するのです。

その後、如来像は祟りを恐れた徳川家康の手によって、甲斐善光寺へおさめられました。

【私利私欲で如来像を持ち出すものは、祟られる】

そう噂された如来像に、今度は天下人となった豊臣秀吉が手を伸ばしたのです。

実は秀吉は亡くなる前、京都・方広寺というお寺と、巨大な大仏をつくっていました。

ところが、地震でその大仏が破損してしまいます。

「自分の身体すら守れない大仏が、人々を守れるはずない」

そう言った秀吉は、大仏の破棄を命じたのです。

しかしそれでは、方広寺は本尊がないということになります。

困った秀吉は、有名だった善光寺如来像を甲斐善光寺から京都方広寺へ運び、本尊としたのです。

当時の人々は、この【善光寺如来像を奪ったため仏が激怒し罰があたったこと】で、秀吉は病に犯されたと思ったのです。

つまり【善光寺如来の祟り】というわけです。

秀吉が亡くなる前日、この善光寺如来像を変換するための使者が、大坂を出発。

その甲斐もなく、使者が出発した翌日、秀吉は亡くなったのでした。

とはいえこの祟りで亡くなったという説は、信ぴょう性に乏しいと言わざるをえません。

ただし、この善光寺如来像が祀られた京都・方広寺が、なんと驚くことに、豊臣家滅亡の原因となります。

豊臣家の滅亡は、如来像の祟りが原因?

豊臣家の滅亡は、もしかすると善光寺如来像の祟りが原因なのかもしれません。

方広寺鐘銘事件をご存知でしょうか?

1614年、この方広寺にまつられていた鐘に刻まれた以下の銘文に、徳川家康が激怒した事件のことです。

国家安康

君臣豊楽

有名な文章ですが、この意味は、だいたい以下の通りです。

国家の安全健康を祈る

君主も臣下も豊かなるを楽しむ

しかし、この【国家安康】という文字は、徳川家康の諱を分断する失礼極まるものだったのです。

そして【君臣豊楽】とは

豊臣こそが君主である(天下人・徳川家康は豊臣家の臣下である)

という意味になる、いわば挑発の意味とも受け取れるのです。

激怒した家康は、豊臣家に攻撃を仕掛け、豊臣家は滅亡します。(1615年・大坂の陣)

武田・織田・豊臣の滅亡に関わっている善光寺如来像には、本当に祟りというものがあるのかもしれません。

まさか阿弥陀三尊像がまつられていた方広寺が、豊臣家滅亡の原因になるとは・・・。

これは、ただの偶然なのでしょうか?

余談ですが、豊臣秀吉を神としてまつっていた豊国神社は家康に破壊され、明治になって再建されています。

現在、方広寺鐘銘事件の鐘は、この豊国神社のすぐ隣に吊り下げられています。

秀吉のお墓は、この豊国神社の裏手にある阿弥陀ヶ峰にあります。

豊臣秀吉の【最後の様子】は?

天下人・豊臣秀吉は、京都にある伏見城にて病没しました。

死の間際には、下痢、腹痛、食欲不振、手足の激痛などに苦しんだといいます。

秀吉が体調を崩したのは、【醍醐の花見】のあとでした。

【醍醐の花見】とは、慶長3年(1598年)3月15日に行われた秀吉主催の大イベントです。

秀吉の近親者と諸大名、さらにその女官あわせて1,300人が集まり、みんなで桜の花見をするというものでした。

こうした華々しい催し物とは対照的に、秀吉の体調はみるみる悪化していきます。

当初、医師の診断によれば「脈がおかしい」とのことでした。

そのまま5月には食事量が減り、6月には筋肉が落ちて衰弱。

こうした病状に、秀吉は死期を悟ったのでしょうか。

7月4日には、伏見城に五大老らを招集します。

秀吉は五大老に対して、自分の跡継ぎである豊臣秀頼の後見を懇願しました。

(五大老とは、徳川家康・前田利家・毛利輝元・上杉景勝・宇喜多秀家の5名で、豊臣秀頼を支える最高政治顧問のこと)

その後も秀吉の病状はよくならず、8月18日に息をひきとりました。

前代未聞の出世街道を進んだ秀吉は、転げ落ちるように亡くなったのです。

→→→→→【秀吉の妹・朝日姫(旭姫)の最期と死因】についてくわしくはこちら

これは余談ですが、秀吉が最後に行ったイベント「醍醐の花見」を、秀吉の死から約200年後、天才絵師・喜多川歌麿が描き、江戸幕府に逮捕されて、直後に亡くなっています。

豊臣秀吉の【辞世の句】とその意味とは?

「露と落ち 露と消えにし 我が身かな 浪速のことも 夢のまた夢」

豊臣秀吉が亡くなる前に詠んでいたものだそうです。

「露のように落ちて消えていった私の身。浪速(大坂)の栄華も、夢のようだった」

という意味です。

ただの農民から天下人にまで上りつめた、稀代の「人たらし」。

華々しく彩られたその生涯に対し、最後の歌はとても静かで儚いものでした。

豊臣秀吉の子孫の現在とは?

豊臣秀吉の血筋は、孫の代で断絶します。

秀吉は子宝に恵まれませんでした。

はじめて男児(鶴松)を授かったのが50代のとき。

当時としては極めて高齢の出来事で、秀吉はたいそう喜んだといいます。

しかし、鶴松は幼くして死亡しています。

豊臣鶴松

引用元Wikipediaより

次に生まれたのが豊臣秀頼です。

豊臣家を継承した豊臣秀頼も、23歳の若さで死んでしまいます。

豊臣秀頼

Wikipediaより引用

その秀頼には、3人の子どもがいました。

息子の国松丸と、娘が2人です。

ところが、嫡男・国松丸は徳川に捕まり斬首され、残りの女児2人は出家。

いずれも子どもを産むことなく、この世を去ります。

したがって、秀吉の家系はすぐに途絶えてしまうのです。

なお、秀吉の正室・ねねの兄の家系は、江戸幕府のもとで豊臣姓を名乗り、小さな藩の藩主となっています。

(秀吉の正室【ねね】は、【おね】または【北政所】とも呼ばれている)

また、秀吉の姉である日秀尼の子孫が、現在の天皇陛下です。

→→→→→【豊臣秀吉の姉の子孫は、天皇陛下】についてくわしくはこちら

豊臣秀吉の【死後に起こった出来事】とは?

秀吉の死後、徳川家康が野心をあらわにし、天下人の座を豊臣家から奪い取ります。

徳川家康

引用元ウィキペディアより

五大老の一人として、豊臣秀頼の後見を務めていた徳川家康。

秀吉やその親友である前田利家が死ぬと、にわかに不穏な動きを見せるようになります。

この動きに対し、秀吉に若い頃から仕えていた石田三成は反発。

石田三成

引用元ウィキペディアより

関ヶ原の戦いで、石田三成(西軍)と徳川家康(東軍)が衝突するにいたります。

その結果、石田三成たち西軍は敗北。東軍の徳川家康が勝利します。

勢いを得た家康の画策で、大坂城の豊臣氏は没落します。

豊臣家は天下を支配する立場から、地方の中規模の大名に降格されてしまうのです。

時代の流れは、もはや豊臣氏ではなく徳川家康が握っていました。

そして、関ヶ原の戦いの14年後の【1614年】には、【大坂冬の陣】が勃発。

豊臣軍は善戦しますが、天守を砲撃されると、怯えた淀殿(秀頼の母)の意向で徳川軍と講和することになります。

淀殿(茶々)

引用元ウィキペディアより

このとき、家康は大坂城の外堀のみを埋めるという約束を破っています。

なんと大坂城の外堀だけでなく内堀まで埋めてしまったのです。

これにより、天下無敵の大坂城を無防備つまり防御力が皆無な「裸城」にしてしまいました。

さらに翌年には、「豊臣軍が堀を掘り返そうとしている」ということで、【大坂夏の陣】が起こります。

大坂城という最強の防御要塞が使えない豊臣軍は、圧倒的に不利な状態へと追い込まれるのです。

それでも、真田信繫(幸村)が徳川家康をあと一歩のところまで追いつめました。

真田信繁/真田幸村肖像:上田市立博物館所蔵品:Wikipediaよりパブリックドメイン

とはいえ、しょせんは多勢に無勢。

豊臣秀頼や淀殿は混乱する大坂城の中で自害して果て、天下は徳川のものとなるのです。

まとめ

この記事をまとめますと、以下の通り

この記事を短く言うと

1,豊臣秀吉の『死因』は?

- 【梅毒】

- 【大腸がん】

- 【痢病】

- 【尿毒症】

- 【腎虚】

など様々な説がある。

2,豊臣秀吉が【亡くなった日時】は?

1598年9月18日(慶長3年8月18日)。

3,豊臣秀吉の【最後の様子】とは?

京都・伏見城にて病死。

4,豊臣秀吉の【辞世の句】とは?

「露と落ち 露と消えにし 我が身かな 浪速のことも 夢のまた夢」

5,豊臣秀吉の【子孫】とは?

豊臣秀吉の血筋は、孫の代で途絶える。

6,豊臣秀吉の【死後に起こった出来事】とは?

徳川家康が、豊臣氏にかわる天下人となる。

以上となります。

本日は当サイトへお越し下さいまして誠にありがとうございました。

よろしければ、また当サイトへお越しくださいませ。

ありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] →→→→→【朝日姫(旭姫)の最期と死因】についてくわしくはこちら […]