鳥居元忠の【死因】や【最後の様子】について、短くまとめると、以下のとおりです。

- 鳥居元忠の死因は、戦死

- 1600年9月8日(慶長5年8月1日)、享年62歳。

- 鳥居元忠が死ぬ前に、伏見城が西軍の総攻撃を受けた

- 最期に徳川家康に対し「一人でも多くの家臣をお連れください」という言葉を残した

- 鳥居忠政や鳥居忠英という子孫がいる

- その死後、【関ヶ原の戦い】が起こった

この記事では、鳥居元忠の最期の様子について、解説していきます。

鳥居元忠といえばどのような印象を待っているでしょうか。

「徳川家康の忠臣」という印象が挙げられると思います。

そのような人物が一体どのような最期を迎えたのか。

これを読んで、知っていただければ幸いです。

専門サイト【最期と死因ドットコム】へようこそ。

どうぞ、ごゆっくりお過ごしくださいませ。

鳥居元忠の【死因】と【最後の様子】

鳥居元忠の【死因】

【結論】鳥居元忠の死因は、戦死

結論から言うと、鳥居元忠の死因は戦死です。

鉄砲を使う無敵の傭兵集団として有名な雑賀党の当主・鈴木重朝(通称・雑賀孫市)と一騎討ちの末に、討ち死にしたといわれています。

ちなみに、2000年の大河ドラマ【葵〜徳川三代〜】にて、鳥居元忠が雑賀孫市との一騎打ちで戦死する様子が描かれていました。

鳥居元忠が【亡くなった日】と【享年】

【結論】1600年9月8日(慶長5年8月1日)、享年62歳。

鳥居元忠の子孫の現在とは?

鳥居元忠の子孫【忠政・忠英】

【結論】鳥居元忠の子孫には、江戸時代の鳥居忠政や忠英という人物がいる。また忠臣蔵で有名な大石内蔵助も鳥居元忠の子孫にあたる。令和の現代には、鳥居忠明さんという方がおられる。

嫡男・忠政は、後に磐城平藩10万石を経て、山形藩24万石の大名に昇格しています。

その後、元忠の孫にあたる忠恒は、父・忠政の遺領24万石を継承したものの、病気がちで子もおらず、33歳で病死しました。

その結果、公の勤めもせず、病に臨み後のことも考慮しなかったとして、領地を没収されました。

鳥居家は領地没収となりましたが、幕府は鳥居家の元忠以来の勲功を認め、三男・忠春を3万2百石で信濃国(長野県)高遠に転封させました。

しかし、この忠春の代でも鳥居家に断絶の危機が訪れます。

きっかけは、高遠藩・鳥居忠春領分の百姓が藩の圧政に苦しみ、尾張徳川家領の木曽の地に3千人余りが逃れてきたというものでした。

その理由としては、忠春が、転落した鳥居家の名誉復興を願って、必要以上に幕府の御用に励んだためでした。

御用の内容としては、寛永15年(1638年)から明暦3年(1657年)までの20年間で、

- 増上寺

- 江戸城

- 大坂城

の警備や修復を何度も担当していました。

また

- 寛永17年(1640年)

- 寛永18年(1641年)

- 慶安3年(1650年)

- 万治2年(1659年)

に祝いの品物を献上しています。

3万石余りの小藩がこれほど多くの御用を負担すると、必然的に藩財政に大きな影響を与えました。

そして、その負担は領民へと圧し掛かっていきます。

慶安2年(1649年)には、追加の増税が実施されていました。

その結果、生活困窮と重税に耐え切れず、領民3千人余りが屋敷・家財・田畑を捨てて逃げ出したのでした。

中には、自己の妻子や家族を質として金を借用した者もいました。

さらには、忠春は領内のお茶屋で豪遊し、領民を困苦させています。

毎年5~6回、領内のお茶屋に来て奢侈の限りを尽くしたと言われています。

こうして藩内に不満を抱えた鳥居忠春は、寛文2年(1662年)の2度目の大坂城警備の際に、ついに自分の家臣に斬りつけられました。

その家臣は、忠春自ら倒したと言われていますが、忠春はその時に負った傷が原因で、大坂で客死してしまいます。

次の藩主である鳥居忠則の代で鳥居家はさらに没落することとなります。

元禄2年(1689年)6月、忠則は江戸城の警備を命じられましたが、その警備中に事件が発生しました。

家臣の高坂権兵衛が勤番収容後に、幕府御側役の1人であった平岡頼恒の屋敷を窺って取り押さえられたことです。

これによって、主君の忠則は家中不取締の責任を追及され、原因追及ができず、結果自裁してしまいました。

こうして、高遠藩は没収され幕府の一時預領となりました。

しかし、幕府は先祖の功を思い、長子の忠英に1万石を支給して、能登国に転封させました。

こうして、山形24万石は、ついに能登1万石となってしまったのでした。

通常、ここまで不祥事を起こしていれば、お家断絶となっても不思議ではありません。

ここでも、鳥居元忠の徳川家への功績が非常に大きなものであったと理解することができるでしょう。

その後、鳥居忠文の代で、1868年の明治維新をむかえています。

現在も鳥居元忠の子孫は続いております。

2023年11月23日に、鳥居元忠の子孫・鳥居忠明さんは、徳川家康の子孫である徳川家19代当主・徳川家広さんと、栃木県壬生町でのシンポジウムに参加しておられました。

忠臣蔵【大石内蔵助】

忠臣蔵で有名な赤穂四十七士の大石内蔵助は、鳥居元忠と側室である【馬場信春の娘】のあいだに生まれた子の子孫です。

大石内蔵助

引用元Wikipediaより

大石内蔵助といえば、主君・浅野内匠頭の仇である吉良上野介を討ち倒した英雄です。

鳥居元忠は、武田四天王のひとりである【馬場信春】の娘を側室としていました。

この【馬場信春の娘】とのあいだに、生まれたのが、わかっているだけで以下の4人です。

- 忠勝

- 忠頼

- 忠昌

- 戸澤政盛の妻

この忠勝の子孫が、大石内蔵助なのです。

大石内蔵助は、鳥居元忠と馬場信春の娘の玄孫、つまり孫のそのまた孫にあたります。

演歌歌手・大石雪絵さん

大石内蔵助の子孫は、現在も各地で続いており、演歌歌手の大石雪絵さんが子孫のひとりなのだとか。

つまり大石雪絵さんは、鳥居元忠や馬場信春の子孫でもあるということです。

余談ですが吉良上野介は、徳川家康を人質として育てた今川義元・氏真の子孫にあたります。

さらに吉良上野介の子孫には、アメリカのケネディ大統領も尊敬した名君・上杉鷹山がいます。

2023年の大河ドラマ【どうする家康】では、この鳥居元忠の側室である【馬場信春の娘】が、実在の女性【望月千代】と同一人物として描かれています。

しかし史実では、【鳥居元忠の側室】つまり【馬場信春の娘】と、【望月千代】は別人です。

鳥居元忠の甲冑

鳥居元忠の甲冑は現在、大阪城天守閣に保管されています。

鳥居元忠を討ち取った鈴木重朝(雑賀孫市)が、その鎧を戦利品として大事に保管していました。

その後、鈴木重朝は鳥居元忠の息子である鳥居忠政に対して、この鎧を返還しようとしたのです。

鳥居忠政はこれを喜んだものの

「鳥居元忠を討ち取った名誉と共に、後世へと語り継いでほしい」

と、なんとも誇り高き丁重なる返事をしたのだとか。

その後、鳥居元忠の鎧は鈴木家にて代々伝えられていました。

鈴木家の子孫が、大阪城天守閣に飾られている屏風絵に描かれた鳥居元忠の鎧と、代々伝わる鎧が、まったく異なっていることに気がついたのだとか。

調査の結果、屏風絵の鎧は想像で描かれたもので、鈴木家の鎧の方が、実際に鳥居元忠が着たものである可能性が高いのだとか。

その後、2004年にその甲冑は鈴木家から大阪城天守閣に寄贈されたのでした。

この鎧は、兜だけは新調されたものだそうです。

現在、不定期で公開されており、鳥居元忠の子孫が見学に訪れることがあるとのことです。

鳥居元忠の息子・鳥居忠政から鈴木重朝への、この上もなく見事な返答のおかげで、この鎧は現存しているのかもしれません。

父の名誉を守った鳥居忠政もまた、見事な武将といって良いのではないでしょうか。

【鳥居元忠の生涯と最期】をザッと解説

鳥居元忠の生涯を、ハイライトでザッと解説いたします。

生い立ち〜家督相続まで

鳥居元忠は、天文8年(1539年)、松平氏の家臣・鳥居忠吉の三男として三河国(愛知県岡崎市)に生まれました。

鳥居家は代々三河国で生まれ、一向宗門徒であったと言われています。

鳥居元忠は、徳川家康がまだ松平竹千代と呼ばれ、今川氏の人質だった頃からの側近の一人で、天文20年(1551年)から近侍したと考えられています。

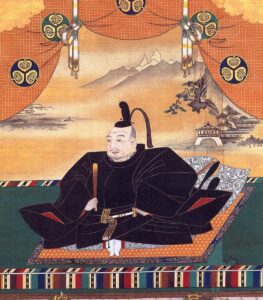

徳川家康

引用元ウィキペディアより

家康の三河統一後、旗本先手役(親衛隊の切込隊長)となり、旗本部隊の将として主に遠江国(静岡県西部)経略の諸合戦で活躍しました。

長兄の忠宗が天文16年(1547年)の渡の戦いで戦死。

次兄の本翁意伯は出家していたため、元亀3年(1572年)に父・鳥居忠吉が死去すると、家督を相続しました。

徳川家康が信頼する重臣となるまで

家督を相続して以降

- 元亀元年(1570年)6月の姉川の戦い

- 元亀3年(1572年)12月の三方ヶ原の戦い

といった様々な合戦に参戦しています。

天正3年(1575年)5月の長篠の戦いにおいては、石川数正とともに馬防柵の設置を担当しました。

「徳川家朱印状写」にも

「先刻申含候場所之事、様子被見積、柵等能々可被入念候事肝要候、馬一筋入可来候、恐々謹言、五月十九日家康(花押) 石川伯耆との 鳥井彦右衛門との」

(石川数正と鳥居元忠が、馬防柵の設置を担当した)

と記されています。

鳥居元忠と一緒に名を連ねている石川伯耆(石川数正のこと)は、既に重臣として政務に携わっていた存在であり、ここで元忠は一緒に活動を命じられています。

これより、元忠はこの頃には重臣に列していたことがうかがい知れるでしょう。

天正10年(1582年)の天正壬午の乱では、北条軍を打ち破った功績により、旧武田領である甲斐国都留郡(山梨県都留市)の地を与えられました。

「徳川家朱印状写」にも

「一、富士山浅間宮、於神前武運長久之御祈祷、無怠慢可令執行候、任旧例郡主鳥井彦右衛門立会、毎年六月十二房御師取計之、可抽丹誠者也、天正十一年癸未六月十八日」

とあります。

この文章の意味は

武運長久の祈祷を旧例に従い、郡主・鳥居元忠が立ち会いのもと毎年六月に十二房の御師に計らせおこなうよう指示したものです。(武運長久とは、戦争で功績をあげる幸運に長く恵まれますように、という意味)

なぜこのようなことをしたのでしょうか?

この地は、富士山信仰が盛んで、前郡主の小山田氏は富士山信仰に関わる御師・道者を保護することにより、領内を支配する地域領主としての姿勢を明示していました。

徳川家も同様に、小山田氏以来の慣習(旧例)を担う存在、郡主として、鳥居元忠を位置づけ、領民を安心させる狙いがあったと考えられています。

そして、この地域は特に北条領国との境目という地域性から、徳川領国の存立に関わる要地として重視されていました。

そのため、北条氏を抑えられる人物として信頼のある人間が必要となり、それが鳥居元忠であったのではないでしょうか。

その信頼度は、元忠に与えた領内の支配権の大きさにも表れていると思います。

元忠には朱印状(許可証)を含めた印判状の発給が許され、家康直属の奉行人でさえも、元忠本人の了承なしに領内の統治に関与できないといった特権が与えられていました。

権益の保証や検地の実施といった重要な行政行為にも印判状が発給されています。

鳥居元忠の領内支配は、徳川本領国には含まれず、行政・軍事支配のほぼ全権を委ねられ、自律的な支配をおこなっていたと考えられています。

天正13年(1585年)、上杉景勝に味方した真田昌幸を討伐しようとした第一次上田合戦では、上田城を攻撃するものの大きな損害を受け、撃退されています。

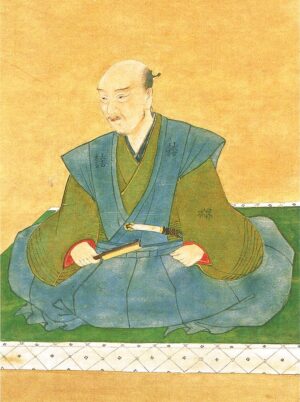

真田昌幸

引用元ウィキペディアより

1590年・小田原合戦の後、家康が関東に移封されると、下総国矢作城(千葉県香取市)4万石を与えられました。

元忠の配置は、関東領国の東北方面の押さえであり、引き続き強い支配権限が与えられていたと見られています。

その位置づけは、元忠没後の鳥居氏の東北地方要地への移封につながったと考えられています。

死を覚悟して徳川家に貢献

慶長5年(1600年)、家康が会津の上杉景勝の征伐のため出兵すると、鳥居元忠は伏見城を預けられました。(会津征伐)

家康らの出陣中に石田三成らが家康に対して挙兵すると、伏見城は前哨戦の舞台となり、元忠はわずかな兵力で立てこもります。

石田三成

引用元ウィキペディアより

元忠は最初から玉砕を覚悟で、三成が派遣した降伏勧告の使者を斬殺して遺体を送り返し、戦い続けました。

そして、13日間の攻防戦の末、8月1日、鈴木重朝と一騎討ちの末に討ち死にしました。

元忠の首級は京橋口にさらされましたが、親交のあった京の商人が知恩院の内である長源院に葬ったといわれています。

鳥居元忠の【辞世の句】または【残した言葉】とその意味を解説

【結論】鳥居元忠が残した言葉は

「一人でも多くの家臣を城からお連れください」

です

結論として、鳥居元忠は辞世の句を残していません。

しかし、伏見城を預けられた際に、死を覚悟した言葉が残されています。

家康が伏見城に宿泊して、元忠と酒を酌み交わし

「わしは手勢不足のため、伏見に残す人数は3000ばかり。そなたには苦労をかける」

と述べた際のことです。

それに対する返答が、以下の通りです。

「そうは思いませぬ。

天下の無事のためであれば、自分と松平近正の二人で十分です。

将来殿が天下を取るには一人でも多くの家臣が必要でございます。

もし事件が起こって大坂方の大軍が包囲した時は、城に火をかけ討死するほかありません。

人数を多くこの城に残すことは無駄であるため、一人でも多くの家臣を城からお連れ下さい。」

おそらく鳥居元忠は、石田三成が挙兵したら、自分たちが生き延びる可能性がないことを確信していたのでしょう。

そのため、ひとりでも多くの命を救うため、「一人でも多くお連れください」と言ったのでしょう。

結果として3000名から1800名まで、守備兵は減少。

失われた命もそれだけ減ったことになります。

このように、家康や徳川家の将来のため、自らの死すらも覚悟できる鳥居元忠は、徳川家にとって欠かせない存在であったことが窺えます。

その後、鳥居元忠は伏見城を守り、壮絶な戦死を遂げました。

鳥居元忠の【死後に起こった歴史的な出来事】とは?

【結論】鳥居元忠の死後、【関ヶ原の戦い】が起こりました。

鳥居元忠の死後に起こったことといえば、天下分け目の戦いである【関ヶ原の戦い】が挙げられます。

伏見城の戦いは関ヶ原の戦いの前哨戦となり、わずかな兵力で13日間も西軍を足止めしました。

その結果、徳川家康が西軍に対する態勢を整える時間を生み出しました。

鳥居元忠は、死してなお徳川家に貢献したと言えるでしょう。

伏見城で壮絶な最期を遂げた武士たちの血が染み込んだ「血天井」が、現在の京都・養源院の天井板につかわれています。

武士たちの血の手形などが染み込んでおり、武人の加護があると信じられていたようです。

ちなみに養源院は淀殿が、秀吉に頼んで、父・浅井長政や母・お市の方の供養のために建てさせたお寺です。

余談ですが、養源院から歩いて数分のところには、秀吉をまつった豊国神社と、「国家安康・君臣豊楽」と刻まれた方広寺の鐘が置かれています。

この方広寺の鐘の天井板には、同じく伏見城の天井が使われているとのことです。

まとめ

この記事をまとめますと、以下の通り

この記事を短く言うと

1,鳥居元忠の死因は?

→一騎打ちによる戦死。

2,鳥居元忠が亡くなった日時は?

→慶長5年(1600年)8月1日、享年62歳。

3,鳥居元忠の最期の様子とは?

→13日間の籠城戦の末、鈴木重朝と一騎討ちの末に討ち死にしました。

4,鳥居元忠の最期の言葉とは?

→鳥居元忠は、辞世の句は残していませんが、最期の言葉と言えるものは残しています。

「一人でも多くの家臣を城からお連れ下さい。」

と家康に伝えたと言われています。

5,鳥居元忠の子孫とは?

→嫡男・忠政は、後に磐城平藩10万石を経て、山形藩24万石の大名に昇格しました。

→元忠の孫にあたる忠恒は、父忠政の遺領24万石を継承したものの、公の勤めもせず、病に臨み後のことも考慮しなかったとして、領地を没収されました。

→先祖の功により、三男忠春は3万2百石で高遠に転封させられましたが、苛政と豪遊で領民に逃げられ、家臣に斬られて傷がもとで死去しました。

→次の藩主忠則は、江戸城警備中に自分の家臣が起こした事件を追及され、自裁し、領地を没収されました。

→しかし、またも先祖の功により、忠則の長子忠英は能登国に1万石で転封させられ、鳥居家はかろうじて存続しました。

6,鳥居元忠の死後に起こった出来事とは?

→天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いが勃発しました。

以上となります。

本日は当サイトへお越し下さいまして誠にありがとうございました。

よろしければ、また当サイトへお越しくださいませ。

ありがとうございました。

コメント